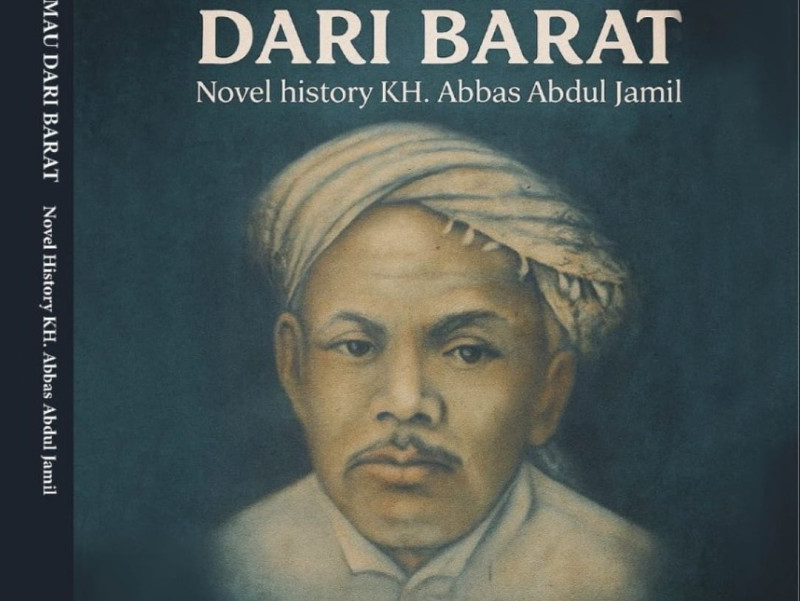

Judul buku: Sang Harimau dari Barat

Penulis: Muhammad Luthfi Ubaidillah

Penerbit: Cv Gemala Media

Tahun terbit: 2025

Halaman: viii + 190 hal.

Dalam pertempuran 10 November 1945, ribuan santri dari Cirebon dan Cianjur turut bertempur melawan Belanda. Mereka bersatu dengan santri atau pejuang lainnya dari Surabaya dan sekitarnya melawan kekuatan yang berupaya mengganggu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru seumur jagung lahir. Dalam kisah kepahlawanan ini, KH Abbas, generasi keempat pengasuh Pesantren Buntet, menorehkan kisah yang sangat dramatis. Dikisahkan, KH Abbas mampu memengaruhi jalannya pertempuran hanya dengan sorban, tasbih, dan sandal bakiak.

Dengan sorban dan bakiak yang dikibas dan dihalau ke pasukan Belanda, KH Abbas memimpin para santri membelah dan mengacaukan kekuatan tempur Sekutu. Akal sehat sangat mungkin tidak bisa menerima, bagaimana mungkin sorban yang hanya selembar kain dan bakiak yang adalah alas kaki mampu memberi daya perlawanan di medan tempur. Namun demikian, kisah tentang KH Abbas Abdul Jamil dan karomah waliyullah lainnya adalah tentang keistewaan yang diberikan Allah dan rasio jelas berjarak darinya.

Laga pertempuran 10 November dikenang luas sebagai pertempuran dengan kisah kekuatan lahir batin yang luar biasa, salah satunya adalah yang ditunjukkan KH Abbas. Keimanan yang kuat kepada Allah dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan besar. Di samping itu, ketawaduan KH Abbas menempatkan pemahaman bahwa kesaktian sejati bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari izin Allah melalui doa dan keikhlasan. Dalam relasi ini, novel Harimau dari Barat karya Muhammad Luthfi Ubaidillah berkisah dengan tuturan yang menyentuh dari kesejarahan KH Abbas.

Muhammad Luthfi Ubaidillah menuturkan, novel ini memerlukan riset pribadi yang ditempuhnya selama sekitar setahun. Dalam riset tersebut, ia pada dasarnya adalah bagian dari kesejarahan Pesantren Buntet. Ia merupakan seorang santri yang menimba ilmu di Pesantren Buntet, memiliki memori dan pengalaman pribadi yang sangat dekat dengan kisah KH Abbas, dan banyak mengumpulkan data oral history hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Novel ini, diakui Muhammad Luthfi Ubaidillah, anak muda yang juga adalah Kasubtim di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam, tidak memiliki intensi cakupan keseluruhan kehidupan KH Abbas. Buku ini lebih banyak diisi fragmen fragmen perjuangan selama pertempuran 10 November. Hal demikian tidak mengurangi ritme keterbacaan buku novel ini. Langkah ini ditempuhnya untuk menjembatani hal ihwal terkait karomah KH Abbas.

Melengkapi data tersebut, pendalaman figur KH Abbas juga ditempuh dengan upaya literatif berupa teks online maupun fisik yang tersedia. Dari apa yang disampaikannya, jarak antara fiksi dan non-fiksi menjadi rapat dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan. Penjelasan ini diperlukan, di antaranya, untuk memverifikasi bahwa karya tulis novel sering dianggap hasil karya hayali dan ahistoris. Hasilnya adalah novel Harimau dari Barat yang kaya akan data historis. Dalam batas tertentu, apa yang dikaryakan Ahmad Luthfi Ubaidillah dan karya sejenis lainnya mengingatkan pada trilogi novel sejarah Bumi Manusia karya Pramudya Ananta Toer.

Kiai Abbas memiliki garis keturunan hingga ke Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, pendiri Kesultanan Cirebon dan tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai wali yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. KH Abbas lahir dari garis keturunan Kyai Abdul Jamil bin Kiai Muqoyyim bin Kiai Anom Besari bin Pangeran Surya Kusuma Adiningrat (Sultan Cirebon III) hingga Sunan Gunung Jati. Silsilah KH Abbas menunjukkan garis keturunan yang terhubung dengan Kesultanan Cirebon dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa.

Garis keturunan ini tidak hanya menunjukkan asal-usul keluarga, tetapi juga peran strategis KH Abbas sebagai ulama yang mewarisi tradisi keilmuan dan perjuangan dari leluhurnya, termasuk semangat anti-kolonial dan pendidikan Islam Nusantara. Meski demikian, KH Abbas tidak mengutamakan silsilah keturunan. Pada satu momen, beliau mengatakan, “orang-orang memanggilku dengan ‘Sayyid’ karena mereka mengerti aku keturunan Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Tetapi, apakah Syekh Syarif Hidayatullah bangga memiliki keturunan sepertiku? Sudahkah aku berakhlak seperti Sunan Gunung Jati? Sudahkah aku berilmu seperti Sunan Gunung Jati? Apakah justru Sunan Gunung Jati malu memiliki keturunan sepertiku yang mengaku-ngaku menjadi keturunannya? Apakah, dengan akhlakku, ilmuku, dan kualitas agamaku, menjadikan Sunan Gunung Jati bangga, atau justru sebaliknya, malu dan tidak mengakui diriku sebagai cucunya?”

Kiprah KH Abbas untuk membela bangsa Indonesia bukan hanya dalam aspek jihad melawan sekutu saja, tetapi juga memiliki jasa dalam mengelola lembaga pendidikan Pesantren dan sekolah formal. Pesantren Buntet adalah institusi yang beliau bina dan kelola dengan mengombinasikan antara tradisi lama yang baik dan tradisi baru yang jauh lebih baik. Ia mengembangkan dan mempraktikkan metode pendidikan halaqah dan tidak melupakan pengembangan metode klasikal/tradisional kitab kuning seperti sorogan, bandongan dan lainnya.

Pada 1928 ia mendirikan Madrasah Abna’ul Wathan. Di madrasah tersebut, Kiai Abbas mengajarkan sistem pengajian tradisional dan mengajarkan berbagai kitab kontemporer seperi karya Imam Thanthowi yang membahas berbagai ilmu pengetahuan, al-Jauhara yang berkaitan dengan biologi, dan karya Fahrurrozi tentang tafsir filsafat. Kurikulum seperti itu ditambah dengan pengajaran ilmu hisab (aritmatika), al-jugrafiyah (geografi), al-lughah al-wathaniyah (bahasa Indonesia), al-thabi’iyyah (ilmu alam), dan tarikh al-wathan (sejarah kebangsaan).

Pengajaran ushul fiqh juga semakin maju, hingga saat itu Pesantren dikenal Buntet melahirkan para santri yang ahli dalam ilmu ushul fiqh. Kiai Abbas juga memberi pandangan yang sangat luas tentang perbandingan madzhab yang saat itu dianggap tabu. Peran serta pengaruhnya dalam membangun pendidikan Islam sangat luas hingga mampu menjadikan Pesantren Buntet sebagai rujukan bagi para pengembara ilmu keislaman. Salah satu santri beliau yang dikenal adalah Prof. Dr. Ibrahim Hosen, mantan ketua MUI, pendiri Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), dan Universitas PTIQ.

Yang menarik, penulis novel menggunakan pendekatan jenjang umur dalam menceritakan kisah hidup KH Abbas. Itulah mengapa dalam novel ini panggilan kepada KH Abbas dimulai beragam. Saat kecil, panggilan cung atau kacung dipakai (sampai hal 44), lalu saat muda memakai sebutan Kang Abbas (hingga hal. 99), hingga panggilan Kyai Abbas untuk halaman seterusnya. Panggilan ini menggambarkan perjalanan hidup KH Abbas dari kecil hingga dewasa. Perihal keberanian beliau tergambar dalam bab Ancaman Gaib dan Perlindungun Kang Abbas (hal 71). Pada kisah ini diceritakan tentang Kyai Abbas yang melindungi pondok pesantren Tebu Ireng dari gangguan rampok, gembong, dan ahli santet. Selain itu, tergambar juga keberanian beliau saat memimpin perang di Surabaya.

KH Abbas adalah anak ideologis Hadlratusy Syaikh KH Hasyim Asy’ari. Dari KH Hasyim Asy’ari pula julukan “Harimau dari Barat” disematkan kepada KH Abbas. Alkisah, dalam suatu momen pertempuran 10 November, Bung Tomo menghadap kepada KH Hasyim Asy’ari, meminta izin kapan dimulainya perlawanan terhadap sekutu di Surabaya secara masif dan terorganisir. Tegas, KH. Hasyim Asy’ari menjawab “Tunggu Harimau dari Barat”, dan metafor tersebut tertuju kepada KH Abbas.

Meski tidak disebut dan dibahas secara eksplisit dalam buku ini, konteks perjuangan KH Abbas merujuk pada setting naratif yang adalah Cirebon. Kita tahu, dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Cirebon memiliki peran dan posisi tersendiri. Ia memerankan diri dengan tepat sebagai hub antara Batavia-Pasundan-Parahyangan dengan Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Pada dasarnya, Cirebon memiliki posisi geografis yang strategis sebagai kota pelabuhan. Terletak di urat nadi Pulau Jawa, Cirebon menjadi penghubung efektif antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berada di bibir jalur pantai utara (Pantura), menjadikan Cirebon sebagai titik penting perdagangan, komunikasi, dan mobilisasi pasukan selama perjuangan kemerdekaan.

Dalam kiprahnya, Cirebon, khususnya melalui Pesantren Buntet, menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional. Pesantren ini, yang diasuh oleh ulama besar KH Abbas Abdul Jamil, tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme dengan gigih. Dalam konteks gerakan perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya, kisah tentang Kyai Abbas menjadi penegas fungsi strategis Cirebon.

Pesantren Buntet (berdiri pada sekitar tahun 1750) bersama dengan Pesantren di Cirebon lainnya –semisal Babakan Ciwaringin (berdiri sekitar tahun 1705), Pesantren Gedongan (berdiri sekitar tahun 1800) Pesantren Khas Kempek (berdiri sekitar tahun 1900) dan pesantren lainnya– menuliskan sejarah kuat sebagai pesantren yang bukan hanya mengajarkan ilmu agama. Mereka memerankan fungsi sosial-budaya yang demikian kuat. Hal ini menegaskan satu hal penting bahwa sejak dulu pesantren telah memerankan diri sebagai lembaga pendidikan, sosial, dan dakwah.

KH Abbas memiliki kedalaman ilmu agama yang banyak disegani semua kalangan. Hal ini tergambar dari perbincangan dengan salah satu ulama besar di tanah air, dalam bab Diskusi Fiqh Bersama Syaikh Khatib al Minangkabawi (hal 83). Dari tebaran kisah yang ada dalam novel ini, pembaca menjadi memahami betapa KH Abbas adalah sosok yang sangat alim, wara’, nasionalis sejati, rendah hati, dan berjiwa sosial yang tinggi. Kerendahhatian KH Abbas tercermin, di antaranya, dari nasehat kepada putranya, “ilmu itu seperti air, ia harus mengalir dan memberi kehidupan. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kau tahu. Teruslah belajar, teruslah mencari, dan yang terpenting, jadikan ilmumu bermanfaat bagi umat”.

Kisah KH Abbas Buntet mengajarkan bahwa seorang ulama sejati adalah sosok yang mengintegrasikan keimanan, keilmuan, keberanian, dan kepedulian sosial. Hikmah dari kisahnya bisa jadi meliputi pentingnya keimanan, ketawaduan, kecerdasan dalam kepemimpinan, semangat belajar, dan keberanian melawan ketidakadilan. Nilai-nilai seperti nasionalisme, pendidikan, solidaritas, keteladanan, dan keseimbangan antara ilmu dan aksi menjadi warisan berharga yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa dan memajukan masyarakat melalui pendidikan dan akhlak mulia.

Saiful Maarif, Asesor SDM Aparatur Kemenag